シリーズ「参道をゆく」では、各地の〝参道まちづくり〟をご紹介しています。

神社前の本明川には、橋がなかった時代の名残である飛び石が今もあり、市内中心部からはここを渡って参拝者が訪れる

駅前商店街と共に歩む新たな参道まちづくり

「このままではいけない」と誰もが思った

長崎県の中央部に位置する諫早市は、江戸時代まで長﨑街道と諫早(多良)街道が交差する場所として大いににぎわっていた。宿場町があった地域に九州総守護の「四面宮」が鎮座し、それが現在の諫早神社である。

ご多分に漏れずその昔は、年中行事や祭に多くの人が訪れていた。しかし昭和に入ってから長らく宮司が常駐しない時期が続き、また昭和32(1957)年には大水害に見舞われたこともあり、まちのにぎわいは新たに整備された別の場所へと移っていった。

左/令和4(2022)年度の新幹線開業に向け、整備が進むJR諫早駅。右/駅から諫早神社へ向かうメインストリートであるお茶の間通り商店街にはまだ、参道らしい雰囲気はない

神社の機能を取り戻す

10年前のこと、生家の諫早神社に常駐することになった宮本健一宮司は、かつてのにぎわいをどうすれば取り戻せるかを思案していた。

「まずは神社の機能を取り戻そうと考え、年中行事をひとつずつ復興することにしました。行事に込められている祈りや思いもしっかり伝えることで神社が担ってきた役割を知ってもらい、それが文化や地域を知るきっかけになってほしいとの思いです」

一方、JR諫早駅から諫早神社手前まで延びている「お茶の間通り商店街」では、数年後に開通を控えた九州新幹線西九州ルートのために諫早駅の再整備が進んでいるが、商店街に活気がないことを憂えていた。

「かつては諫早神社の参拝者で商店街もにぎわっていました。それを取り戻すには、やはり神社の存在が不可欠。商店街ではそういう認識になっていました」と本田一修副理事長は振り返る。

長崎街道が栄えていた江戸時代までは神社の周りに店が並んでいたが、現在その面影はない。商店街はこれから自分たちが神社の参道になっていきたいと願い、また神社も商店街に期待した。そんな両者が具体的に協働することになったきっかけは、商店街から神社へイベント開催の協力を仰いだことが始まりだ。

「東日本大震災のチャリティーコンサートを企画し、諫早神社で開催できないと考えました。それまで密な関係を保てていたわけではなかったので、境内を利用させてもらえるか不安でしたが、快諾していただき、それ以後、商店街主催の行事を神社でも開催することになったのです」(本田氏)

「大変有り難い申し出だと感じました。神社が地域のにぎわいのきかっけになるのは本望ですから」(宮本宮司)

宮司は常々、神社は地域の拠り所なので、参拝だけでなく、神社に人が来ることで地域に何かが生まれる場所であってほしいと考えていた。そのため、商店街の提案を喜んで受け入れた。

以降、節分祭を商店街が主催しているほか、商店街の夏祭りでは初めて、境内をサテライト会場と位置づけた「お宮のチビッコカラオケ大会」を開催。初詣では、境内に商店街から出店が登場している(注:コロナ禍以前)。

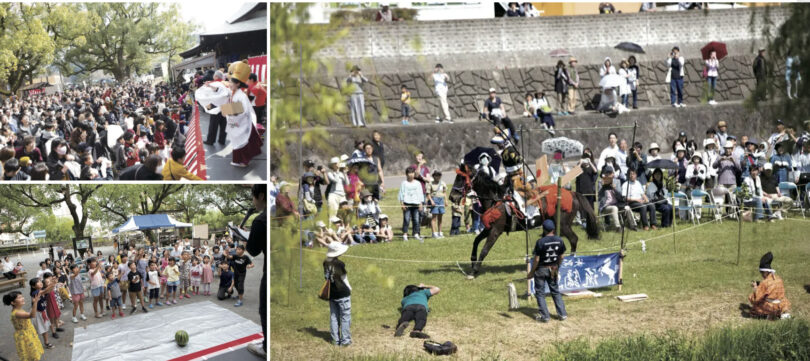

写真左)市内外から多くの人が訪れるようになった節分祭は、お茶の間通り商店街が主催。商店街の人たちと神職が共に舞台から豆を撒くなど、協働で賑わいを生み出している。写真右)宮本宮司は神社の年中行事復興として、本明川河川敷での流鏑馬を復活させた。次は神輿の復活を考えている(注:コロナ禍以前)

1

2