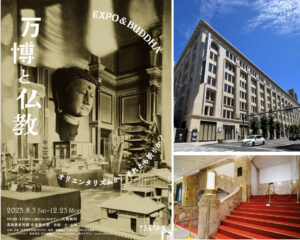

大阪日本橋・髙島屋東別館3階 高島屋史料館「万博と仏教―オリエンタリズムか、それとも祈りか?」展(会期:2023年8月5日〜12/25) 会場となっている高島屋史料館のある高島屋東別館は、2021年、百貨店建築として初めて国の重要文化財に指定された歴史的建造物。2020 年に改修工事が完了し、現在は滞在型ホテル(シタディーンなんば大阪)を中心に、飲食(コミュニティー フードホール 大阪・日本橋)や展示スペースを併設する複合施設となっている。

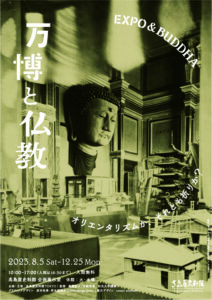

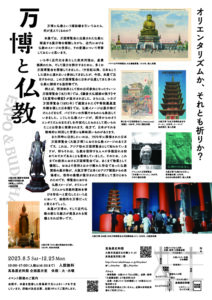

2025年の大阪・関西万博を控え、寺社Now的に大注目の企画展「万博と仏教―オリエンタリズムか、それとも祈りか?」が開幕した。

「万博と仏教」と聞くと意外だが、実は幕末から現代に至るまで日本はほぼ一貫して仏教のイメージを万博で発信し続けてきた。そして1970年の日本万国博覧会(大阪万博)が大きな転換点となったことが本展で確認できる。

監修は、新進気鋭の宗教学者、君島彩子 Kimishima,Ayako氏(和光大学講師)。

展示構成

展示構成

第1章:万国博覧会の歴史と仏教

第2章:大阪万博と仏教

2–1 日本仏教という自己表象

2–2 世界の仏教と出会う

2–3 混ざり合う仏教文化

たとえば、明治政府として初の万博公式参加となった1873年のウィーン万国博覧会では《鎌倉大仏頭部の張子》や《五重塔の模型》が展示された。1893年のシカゴ万国博覧会では、《平等院鳳凰堂外観を模した日本館》が建設され、展示物に留まらずパビリオンそのものに仏教イメージが表出した。

以降、枚挙に暇がなく、そのほとんどすべてが本展会場の大パネル年表に記され、また実際に出展された造形物や写真などが展示されている。

第5回パリ万国博覧会 「Le Petit Journal (複製)」1900年, 乃村工藝社所蔵/19世紀最大規模の華やかなパリ万博では、会場の動力は全て電気となり、動く歩道が敷設された、そうした中で、法隆寺金堂を模した日本館では、仏像が複数展示された。

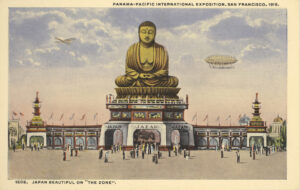

パナマ太平洋博覧会 「大仏像絵葉書」1915年,個人所蔵/パナマ博の日本館は金閣寺を模した建物であったが、別のエリアに置かれた鎌倉の大仏も大きな話題を集めた。鎌倉の大仏《高徳院の阿弥陀如来坐像》の模型や写真は、日本が近代国家として初めて公式参加した1873(明治6)年のウィーン万博以降、パナマ太平洋博(1915年)、バルセロナ万博(1929〜1930年)、パリ万博(1937年)、ニューヨーク万博(1939〜1940年)など、日本を象徴するイメージとして繰り返し展示された。一方、万博に触発されて国内でも各地で博覧会が開催されるようになったが、そこでは、奈良の大仏(東大寺毘盧舎那仏坐像)が多く使われた。

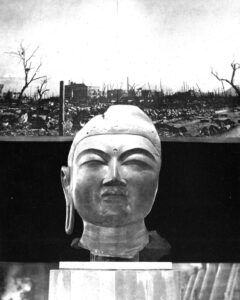

ブリュッセル万国博覧会 「日本館パンフレット」1958年,乃村工藝社所蔵/原爆が投下された広島爆心地のパノラマ写真の前に、興福寺の仏頭(旧山田寺講堂本尊)の模造が置かれた。

こうした仏教イメージの表出は、信仰とかけ離れ、西洋から向けられる「オリエンタリズムのまなざし」を内面化して、戦略的に利用しようとしたものと推察される。

本展ではさらに、展示スペースの多くを割いて、転機となった1970年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)における仏教イメージの変化を見出していて大変興味深い。

それまでの万博が欧米キリスト教文化圏で開催されてきたのに対して、アジア初の万国博覧会となった大阪万博は、仏教を信仰する人々が多数訪れる初めての万博でもあった。しかし、大阪万博における仏教イメージは、信仰とかけ離れたオリエンタリズムのシンボルとしてではなく、初めて宗教的意味を帯びる存在へと変化した。

大阪万博 日本館(日本万国博覧会公式記録映画より)1970年,大阪府所蔵/大阪万博の会場内では、さまざまな仏教的な造形物を目にすることができた。日本館やアジア各国のパビリオンには、仏像や仏画、仏教宝具や梵鐘などが展示され、タイ館やネパール館などは寺院建築を模したパビリオンであった。仏教関係者の注目が高かった仏教発祥の国インド館は、「仏教の出現と諸宗教との共存」をテーマの一つとして、ガンダーラの仏像や、ブッダの生涯と教えを伝えるレリーフによる展示なども行った。

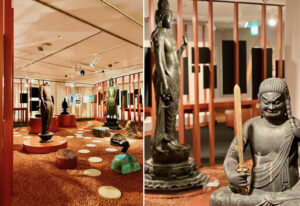

【写真左】本展会場の中央スペースでは、1970年の大阪万博で実際に展示された仏像(模造)のいくつかをまぢかで体感することができる。【写真右】[右手前]「滋賀・善水寺 不動明王坐像」(模造) 大阪府蔵/日本館の歴史展示「平安の文化」コーナーに展示された。 [左奥]「奈良・薬師寺東院堂 聖観世音菩薩立像」(模造) 1970年 大阪府蔵/日本館の歴史展示「奈良の分化」コーナーで、巨大な円柱形の台座に設置された。奈良の寺院の鐘の音がBGMで流された。

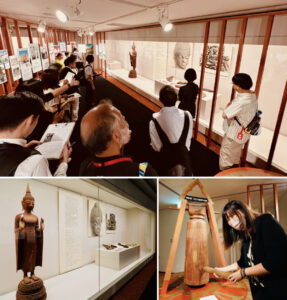

本展では、大阪万博の各国パビリオンにおけるさまざまな仏教的造形物について、国ごとに解説がされている。上の写真3枚はラオス館のコーナーで、写真左下は「ラオス館の釈迦如来立像」、写真右下は「ラオス館の木鐘」(いずれも昭和寺所蔵)と本展監修の君島彩子氏。大阪万博終了後、ラオス館パビリオンは長野県諏訪市霧ヶ峰のに移設され、昭和寺として活用されている。そのほか大阪万博の仏教的建造物の遺物が現在も各所に残されており、リサイクル、リユースの先駆的取り組みであったこともうかがえる。

本展で、万国博覧会に出展された仏教に関連する造形物を概観しながら、近代における仏教のイメージの受容と、その変遷を理解し、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げた2025年大阪・関西万博において、いかなる仏教イメージが表出するのかを想像したい。

寺社Nowお薦め!「万博と仏教」展を100倍楽しむための参考文献

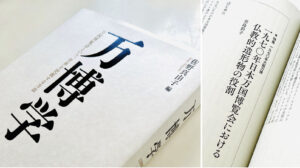

君島彩子(2020)「1970年日本万国博覧会における仏教的造形物の役割」(佐野真由子編『万博学ー万国博覧会という、世界を把握する方法ー』思文閣出版、311-322頁)

〈目次〉

はじめに

1. 全日本仏教会による休憩所と主催者による仏教展示

(1)全日本仏教会による休憩所「法輪閣」

(2)日本館の仏教展示と万国博美術館の仏教美術

(3)長期利用を前提とした法輪閣

2. 平和の祈りを込めた仏教的造形物

(1)世界各地に贈られた「平和観音像」

(2)国連館の「平和の鐘」

3. 万博における仏教関連展示物への信仰

(1)「古代の夢」——東大寺七重塔を模した古河パビリオン

(2)アジア各国のパビリオンにおける仏教関連展示

おわりに

※会期中、本展監修の君島彩子氏によるトークイベントが予定されている。詳細は決定次第、高島屋史料館ホームページにて告知予定となっているので要チェック!

高島屋史料館 公式ホームページ

高島屋大阪店 公式インスタグラム

高島屋大阪店 公式Twitter

開催概要『万博と仏教 ―オリエンタリズムか、それとも祈りか?』

| 会期 | 2023年8⽉5⽇(土)―12⽉25⽇(⽉) |

| 開館時間 | 10:00-17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 火・水曜日 |

| 会場 | 高島屋史料館 企画展示室 大阪市浪速区日本橋3-5-25 高島屋東別館3階 06-6632-9102 |

| アクセス | https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/access/ |

| 入館料 | 無料 |

| 企画・主催 | 高島屋史料館TOKYO |

| 監修 | 君島彩子(宗教学者、和光大学講師) |

| グラフィックデザイン | 原田祐馬・岸木麻理子(UMA /design farm) |

| 展示デザイン | tamari architects |

| 公式HP | https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/exhibition/ |

このはなプランPresent’s出雲国・姫神めぐり&神話巡り~ 2つのオリジナル旅行商品のご紹介

このはなプランPresent’s出雲国・姫神めぐり&神話巡り~ 2つのオリジナル旅行商品のご紹介