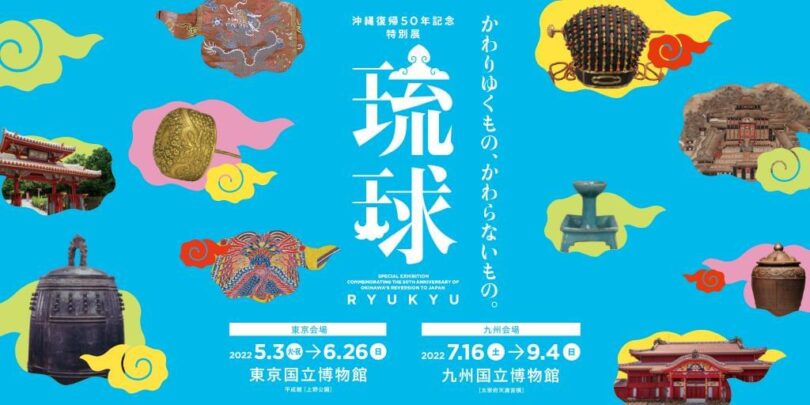

沖縄復帰50年記念特別展「琉球」(東京国立博物館:2022年5月3日~6月26日、九州国立博物館:2022年7月16日~9月4日) 写真右は東京展の会場風景(写真:寺社Now撮影)

※注:この記事は東京会場を取材して公開したもので、九州会場の概要に関してはホームページ等でご確認ください。

https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s65.html

沖縄の本土復帰50年記念の巡回特別展「琉球」が、東京・上野の東京国立博物館で開幕した(東京会場:2022年5月3日〜6月26日、九州国立博物館:7月16日~9月4日)。

一見すると、寺社Nowで扱うトピックスではなさそうに思える。がしかし油断は禁物だ。次の事実を踏まえたうえで会場を訪れると、おそらく世間の評判とは異なる世界が見えてくるだろう。

琉球王国の王家 尚氏は仏教に深く帰依し、京都から臨済宗の高僧を招いて各地に寺院を建立。鎌倉・円覚寺(えんがくじ)を模した首里の円覚寺(えんかくじ)を菩提寺とした。その円覚寺の総門には京都で活躍した仏師による阿吽形の仁王像が安置され、長期にわたって王家を守った。そして明治以降は市民の信仰の対象ともなった。だがしかし第二次世界大戦の沖縄戦で、貴重な文化財のほとんどが失われてしまった。そして今……!!

沖縄は、かつて独立した王国「琉球」だった。明治以降の近代化や戦争に翻弄されながらも、その歴史と固有の文化を守り、未来へとつなげる努力をたゆまず続けている。

なるほど確かに先の大戦で文化財の多くが灰燼に帰してしまった。 しかし、奇跡的に残った文化財やその残欠(かけら)、また、後世のためにプライドをかけて復元した文化財の数々が存在している。本展は、遺された琉球王国の宝物をはじめ、近年復元された文化財など、国宝を含む289点という過去最大規模の展示となる。

ということで、一般的な紹介は他メディアにまかせ、寺社に特化したニッチなメディア寺社Nowでは、「琉球王国と仏教」という独自のアングルから本展を覗いてみたい。

[写真左]模写復元「尚穆王御後絵(しょうぼくおうおごえ)」東京藝術大学保存修復日本画研究室(制作) 2020年度 一般財団法人沖縄美ら島財団蔵(展示期間:2022年5月3日(火・祝)~5月29日(日)※東京会場のみ) [右上]琉球王国では16世紀、王権を強化するため、村落の祭祀を司る各地の神女(ノロ、ニーガンなど)が組織化された。関連の文書や装束、神扇などの展示がある。島の人々は、人間の住む世界とは別の世界を「ニライカナイ」と呼び、彼方からの来訪神や祖霊神に豊饒、海の安全、そして日々の幸福を祈り続けてきた。その祈りを支えるのは女性であった 。[右下]重要文化財「銅鐘 旧首里城正殿鐘(万国津梁の鐘)」 藤原国善作 第一尚氏時代・天順2年(1458)沖縄県立博物館・美術館蔵・・・尚氏は仏教に深く帰依し、京都・南禅寺から禅僧を招き、多くの禅宗寺院を建立した。首里には鎌倉・円覚寺(えんがくじ)を模した円覚寺(えんかくじ)を建立。写真の梵鐘は落成まもない円覚寺に施入されたもの (写真:寺社Now撮影)

[写真上:展示ケース左半分の三尊像]「釈迦如来および文殊菩薩・普賢菩薩坐像」(旧円覚寺関係木彫資料〕吉野右京作 江戸時代 寛文10年(1670)・・・円覚寺の仏殿須弥壇上に安置されていた三尊像。終戦後、瓦礫の中から住民によって回収され今日に伝わった。[写真上:展示ケース右半分の像]「羅漢立像」(旧円覚寺関係木彫資料〕清時代 17世紀 いずれも沖縄県立博物館・美術館蔵 [左下]同じ展示ケースの左端にある「普賢菩薩の白象座」[右下]「釈迦如来」・・・作者の吉野右京は、醍醐寺、京都五山、大徳寺および妙心寺周辺での活動が知られている仏師 (写真:寺社Now撮影)

[写真上]手前は「大龍柱(旧首里城正殿前)」第二尚氏時代 康模造復元・・・・1712年に造られ、太平洋戦争の沖縄戦で焼け残った旧首里城正殿前にあった「大龍柱」、[写真下]「旧円覚寺仁王像(阿吽形)」製作者:岡田靖〔一般社団法人 木文研)、杉浦誠 令和2年度 [原資料]室町時代 15~16世紀 沖縄県立博物館・美術館蔵 (写真:寺社Now撮影)

[写真上]旧円覚寺仁王像の復元のため原型を制作する岡田靖・東京芸術大准教授(画像提供:沖縄県立博物館・美術館)、[写真下]「旧円覚寺仁王像残欠」(13片のうち4片)[当初材]室町時代 15~16世紀 [後補材]第二尚氏時代 18~19世紀 沖縄県立博物館・美術館・・・左から2点は「左足脚部」、左から3点目「体幹部正面左部」、いちばん右「左腕部」(写真:東京会場にて寺社Now撮影)

首里城の北側に、琉球王国の王家尚氏の菩提寺「円覚寺」があった。そしてその総門に阿吽形の仁王像が安置されていた。

仁王像は、王国時代には王家を守る存在であり、明治以降は「ニオーブトゥキ」「カマーブトゥキ」の愛称で首里の市民に親しまれ信仰の対象となった。それが第二次世界大戦の熾烈な沖縄戦で破壊され、13の破片となた。そして戦後まもなく市民らによってそれらの破片が回収され、現在は、沖縄県立博物館・美術館に収蔵されている。

失われた仁王像は、やがて平成27年度(2015)から令和3年度(2021)にかけて実施された琉球王国文化遺産集積・再興事業によって模造復元された。同時代の仁王像など関連するさまざまな史資料を参考にしながらの復元作業は困難を極めたが、復興を願う市民や関係者の強い思いが6年の歳月を経て結実した。

今回、仁王像のほかにも、沖縄のプライドをかけた手わざによる復元文化財が数々展示されている。それらはいずれも悲喜こもごも幾星霜もの歴史が凝縮した〝21世紀の文化財〟として後世へと伝えられていく。

沖縄復帰50年記念「琉球」展は、そうした沖縄の歴史と文化、平和を祈る人々の思いと未来へ託したメッセージを共有する場にもなる。

| 会期(九州会場) | 九州国立博物館:2022年7月16日(土)~9月4日(日) |

| 開館時間 | 9:30〜17:00 (最終入場時間 16:30) 毎週金曜日・土曜日【夜間開館】 9:30~20:00(最終入場時間 19:30) |

| 休館日 | 毎週月曜日 7月19日(火) ※ただし7月18日(月・祝)、8月15日(月)は開館 |

| 開館時間 | 9:30〜17:00 (最終入場時間 16:30) 毎週金曜日・土曜日【夜間開館】 9:30~20:00(最終入場時間 19:30) |

| 公式サイト | https://www.kyuhaku.jp/exhibition/exhibition_s65.html |

| 会場 | 九州国立博物館 |

| 住所 | 福岡県太宰府市石坂4-7-2 |

| 会期(東京会場) | 東京国立博物館:2022年5月3日(火)〜6月26日(日) ※終了後、九州会場(九州国立博物館)へ巡回:2022年7月16日(土)~9月4日(日) ※会期中、一部展示品の入替あり |

| 開館時間 | 9:30~18:00(入館17:30まで) ※総合文化展は17:00まで(入館は30分前まで) |

| 公式サイト | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/ryukyu2022/ |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館 |

| 住所 | 〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

人は死んだら、どこに行くの?! 中之島香雪美術館「来迎(らいごう) たいせつな人との別れのために」展(4/9-5/22)

京都国立博物館「最澄と天台宗のすべて」(4/12-5/22) 秘仏3体X線CTスキャン調査&3Dプリンターで像内納入品復元!

脇役が主役!!ブッダのバイプレイヤーズに焦点!龍谷ミュージアム特別展「ブッダのお弟子さん-教えをつなぐ物語-」開幕(4/23-6/19)